1. Introdução

Este artigo se afilia aos Estudos Linguísticos da Tradução, e propõe uma análise de retraduções de textos literários, na perspectiva da metafunção interpessoal tal como entendida na Gramática Sistêmico-Funcional. Isto significa que a análise é centrada na interação entre tradutor e leitor em um texto literário original e em traduções desse texto, bem como em seus paratextos. Para isso, o corpus de análise conta com dois contos da primeira tradução da coletânea completa de contos Dubliners, de Joyce, realizada por Hamilton Trevisan em 1964; sua retradução por José Roberto O’Shea em 1993 e, finalmente, a retradução dos dois contos da coletânea aqui abordados, Araby e The dead, realizada por Caetano Galindo em 2013.2

A metodologia toma por base as propostas de Rosa (2008) e Munday (2012, 2015), que têm como suporte a função interpessoal da linguagem para investigar a interação tradutor-leitor e a intervenção tradutória, respectivamente. Propõe-se no presente trabalho uma adaptação fundamentada na relação entre os dois temas, utilizando-se as etapas metodológicas propostas por Rosa (2008) para a investigação do perfil do narrador como via de acesso a considerações sobre o tradutor real, em conformidade com Munday (2012, 2015).

O trabalho inclui, ainda, o estudo da retradução (Berman, 1990), ao propor investigar os recursos textuais dos textos (re)traduzidos em conjunto com seus paratextos.

As perguntas de pesquisa que norteiam a análise são apresentadas ao final da seção teórica que se segue.

2. Fundamentação teórica

Os trabalhos principais que embasam este estudo, Rosa (2008) e Munday (2012, 2015), tomam como base em suas propostas a metafunção interpessoal dos textos traduzidos, porém a partir de perspectivas distintas e com propósitos igualmente distintos.

No caso de Rosa (2008) essa função é vista da perspectiva da interação-tradutor leitor. Esta interação é entendida, em consonância com a narratologia, como parte de uma transação comunicativa entre os vários participantes da estrutura comunicativa da narrativa. Os participantes dessa estrutura são organizados em pares como “remetente/destinatário” em níveis narrativos e enunciativos diferentes. O poder real dos remetentes nos níveis superiores (onde se encontra o tradutor) pode estar expresso explicitamente ou camuflado, e isso só pode ser descrito por meio de uma análise linguística dos padrões de traços narrativos. O texto literário traduzido é considerado, em termos pragmáticos, como uma hierarquia de “vozes” orquestradas pelo tradutor, o remetente do TT. A “voz” compreende tanto a “voz textual” quanto a “voz contextual” (Alvstad; Rosa, 2015). O primeiro conceito é o que se adota neste artigo, entendido, segundo definição de Alvstad e Rosa (2015, p. 3), como “[...] parte do produto [da tradução] (a voz narrativa, as vozes dos personagens e a voz do tradutor manifesta no texto)3 [...]”.

A proposta de análise de Rosa (2008) para identificação das vozes orquestradas pelo tradutor nos vários níveis no TF e no TT por meio da análise linguística considera: a) a proporção de orações em que o narrador visivelmente reporta ou não os diálogos; b) os tipos mais frequentes de modos de apresentação desses diálogos; c) a presença mais visível do narrador no texto por meio da presença do “eu/narrador”; e d) a visibilidade do narrador por meio da avaliação que este faz especialmente sobre os personagens cuja fala é reportada. Todos esses níveis de análise, segundo a autora, podem levar a resultados sobre a função local e global da narrativa ficcional.

Para o item (b), referente aos modos de apresentação dos diálogos pelo narrador na ficção traduzida, Rosa (2008) utiliza o modelo de Leech e Short (2007). Este modelo propõe categorias de classificação para diferentes instâncias da apresentação da fala (AF) de personagens pelo narrador de textos literários monolíngues em língua inglesa, não apenas reconhecendo o caráter distinto desses modos de apresentação, como também reconhecendo a existência de um contínuo, similar à variação de cores no espectro solar, dos referidos modos entre dois extremos. A proposta de categorias da AF de Leech e Short (2007) representa uma variação entre o total controle do narrador e a (aparente) ausência desse controle. No extremo do contínuo, de aparente ausência de controle do narrador, estão os modos de fala direta livre (FDL); fala direta (FD), com a fala indireta livre (FIL) entre os dois extremos. No extremo oposto, de total controle do narrador, estão os modos de fala indireta (FI) e relato narrativo de atos de fala (RNAF).

Para o item (d), a análise da visibilidade do narrador por meio de suas avaliações, Rosa (2008) se apoia em uma versão simplificada do Sistema da Valoração de (Martin e White, 2005) - rede de sistemas que expande a metafunção interpessoal da Gramática Sistêmico-Funcional (Halliday, 1994). A Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) é uma teoria funcionalista que vai além do único tipo de significado considerado na semântica formalista - o significado representacional ou ideacional em termos sistêmicos - e considera dois outros tipos, o interpessoal e o textual. O Sistema da Valoração (SV), relacionado à função interpessoal, foi proposto com base na descrição de textos de gêneros variados em língua inglesa. De acordo com a revisão de Praxedes e Magalhães (2013, 2015) de Martin e White (2005), a função interpessoal permite que os indivíduos construam, em geral, sua identidade enquanto expressam suas avaliações/interpretações, sem estarem isentos de projetar identidades prováveis no interlocutor. O objetivo é a construção, ou não, de solidariedade. Os significados valorativos interpessoais são realizados pela lexicogramática da modalidade e outros recursos lexicogramaticais de valoração.

O sistema abrange seis níveis de especificidade, porém a análise realizada no presente trabalho se atém aos dois primeiros níveis. O primeiro nível compreende as áreas dos significados interpessoais denominadas de “atitude”, “comprometimento” e “gradação”. A primeira, a “atitude”, trata do conjunto de significados através dos quais o falante/escritor expressa, positiva ou negativamente, sentimentos e valores, institucionalizados ou não, em relação a si mesmo e a outros. A segunda, o “comprometimento”, está relacionada com o conjunto de significados através dos quais o falante/escritor se posiciona frente aos valores expressos no texto e posiciona outras vozes com as quais dialoga em seu texto. Desta forma o falante/escritor constrói a sua própria identidade e projeta uma dada identidade para seu ouvinte/leitor, estabelecendo ou não um vínculo de solidariedade com ele. Finalmente, a terceira área, a “gradação”, trata dos significados através dos quais o falante/escritor amplifica ou reduz o grau das valorações de atitude e dos posicionamentos intra- e intersubjetivos de comprometimento (cf. Martin & White, 2005; Praxedes e Magalhães, 2013, 2015). Os recursos linguísticos avaliativos são constituídos, em sua maioria, por epítetos (adjetivos) avaliativos, mas também por outras palavras ou grupos de palavras da léxico-gramática da transitividade, como verbos que realizam processos, substantivos que realizam entes, advérbios que realizam circunstâncias e conjunções que realizam a subfunção lógica da função ideacional.

Além de avaliações atitudinais inscritas, explicitamente realizadas via léxico avaliativo, há também avaliações atitudinais implícitas, aquelas que são evocadas via metáforas lexicais, ou via gradação de significados não atitudinais ou, ainda, via significados ideacionais com implicações culturais específicas. A avaliação também pode ser ambígua, positiva ou negativa, o que é definido por seu significado conotativo ou prosódia semântica no cotexto de sua ocorrência.

Retornando, então, a Rosa (2008) e seu uso do SV: primeiro, sua análise verifica se há avaliação positiva ou negativa e se isso muda de alguma forma nos TTs, o que poderia ser associado a um posicionamento diferente do tradutor na interação com seus leitores; em seguida, verifica se a avaliação inscrita nos TFs passa a ser explícita nos TTs ou o contrário, o que poderia indicar maior ou menor controle do tradutor sobre a interpretação de seus leitores.

A análise de Rosa (2008) realizada com traduções de um mesmo romance para públicos-alvo diferentes, adulto e infantil, mostra que a voz do narrador se faz mais visível nas traduções para o público infantil, como atestam as mudanças no número de sentenças dialogais e dialogais e nos modos de AF ao longo do contínuo de controle pelo narrador. Também com relação à valoração, seus resultados mostram que há menos avaliação negativa nos TTs para o público infantil, ao mesmo tempo em que há mais explicitação da avaliação nesses textos.

Munday (2012, 2015) aborda a metafunção interpessoal pela perspectiva da intervenção. Para definir este conceito, o autor se refere a House (2008). House (2008) define intervenção como: “[...] manipulação do texto-fonte além do necessário em termos linguísticos”, “empreendimentos arriscados” 4 (p. 16). Na perspectiva de Munday (2012), entretanto, toda intervenção é avaliativa e deve-se levar em consideração que pode ser consciente ou não. O enfoque do autor é uma análise mais abrangente dos recursos avaliativos dos textos, para além dos atitudinais, e em nível de detalhamento maior em comparação a Rosa.

Munday (2012, 2015) baseia-se no SV como modelo possível para analisar recursos linguísticos relativos à realização da função interpessoal nos TTs como sinais da intervenção. Munday (2012, p. 41) também se refere ao seu interesse nas mudanças nos textos que mais revelam o posicionamento do tradutor, pontos críticos que “[...] geram potencial mais interpretativo e de expressão de valores” [...]5. O autor introduz uma análise baseada no SV para mostrar seu potencial para lidar com pontos “críticos” ou “value-rich” (ricos em valor) nos TFs a serem trabalhados por tradutores. Munday (2012, 2015) elabora um esquema do sistema da valoração para analisar a avaliação em tradução, mostrado na seção de metodologia.

De modo geral, os resultados de Munday (2012) mostram que as ocorrências de avaliações de atitude são mantidas, com poucas omissões. O autor encontrou mudanças de carga e de atitude evocada para inscrita, estes últimos incidindo em casos de epítetos avaliativos ambíguos. Munday (2012) sugere que estudos empíricos da forma de realização inscrita ou evocada e da carga da atitude sejam realizados. Sugere, ademais, que estudos sobre a intensificação dos recursos avaliativos de atitude devem ser aprofundados em trabalhos futuros.

Entre outros trabalhos teóricos e/ou empíricos com o SV no Brasil, faz-se referência a Souza (2010, 2013) e Blauth (2015).

Souza (2010) propõe um modelo sistêmico-funcional de tradução como reinstanciação interlingual, expandido para dar conta da variação de recursos de valoração em textos traduzidos do inglês para o português. O modelo da autora está baseado no SV e em “[...] novas teorias sobre a relação de complementaridade entre as hierarquias de realização, instanciação e individuação [...]” (2010, p. 19), de Martin (2006), entre outros. Embora haja aplicação do modelo proposto em textos traduzidos do inglês para o português, trata-se de trabalho essencialmente de proposta teórica, de modelagem da tradução de acordo com o SV, e sua aplicação em dois pares de textos opinativos. Os resultados dessa aplicação mostram que os TTs apresentam muitas semelhanças relativas ao uso de recursos de avaliação, especialmente os de comprometimento. Por outro lado, as diferenças também se apresentam em número suficiente para ser capazes de gerar leituras distintas do texto.

Blauth (2015), estudando o estilo de dois tradutores brasileiros de textos literários, com base na proposta de Munday (2008), usa também o SV conforme proposta de Munday (2012). A autora constata que a principal diferença qualitativa entre os textos traduzidos do inglês para o português de seu corpus encontra-se no sistema da gradação. Mudanças de avaliação constituem, em média, um padrão coerente de mudança de gradação, de aumento em um dos textos traduzidos e de diminuição no outro. Há variação não muito relevante no uso de recursos de atitude em ambos os textos e o uso diferente de recursos de comprometimento leva a sugerir a necessidade de desenvolvimento de estudos posteriores destes recursos.

Praxedes e Magalhães (2013, 2015) estudam um tipo de tradução intersemiótica, a audiodescrição (AD), na linha proposta por Munday (2012), entre outros. Os autores fazem uma descrição comparativa de dois corpora de ADs de pinturas, um em inglês e outro em português. Seus resultados mostram que, em termos gerais, o corpus de ADs em inglês é mais avaliativo, com mais ocorrência de recursos de comprometimento e atitude que o corpus de ADs em português. No entanto, as ADs em inglês têm uma menor ocorrência de recursos de gradação que as ADs em português. No segundo nível de especificidade, os resultados mostram que as ADs em inglês são mais heteroglóssicas e usam menos recursos de força que aquelas em português. Embora o estudo não utilize corpora paralelos inglês-português, os resultados obtidos com a descrição de ADs de pinturas nas duas línguas podem ser elucidativos de prováveis variações entre TFs em inglês e TTs em português.

Neste artigo, adotar-se-á uma metodologia elaborada a partir das propostas de Rosa (2008) e Munday (2012, 2015) para a análise textual, conforme explicitado anteriormente. Porém, a investigação proposta neste artigo apresenta ainda outro diferencial. A análise dos recursos textuais descrita acima será complementada com uma análise contextual baseada nos paratextos dos TTs, em consonância com Munday (2008). Neste trabalho, tendo como objeto de estudo as mudanças e intervenções de tradutores em textos literários traduzidos, o autor lança mão de uma interface entre a análise linguística sistêmico-funcional, a estilística e a narratologia. Dados dos paratextos e das resenhas críticas das traduções permitem-lhe sugerir diferentes perfis estilísticos para os tradutores.

O arcabouço delineado acima torna possível à presente investigação, ainda, examinar os TTs pela perspectiva da retradução. A essência da retradução, de acordo com a proposta de Berman (1990) está no resgate que faz do original de sua primeira, ou primeiras, traduções, e no restabelecimento de sua significância. Nessa tarefa de restabelecimento da significância do original, a retradução faz aflorar a língua da tradução, removendo a “defectividade” ou a “não tradução” inerente à tradução. A proposta de Berman foi operacionalizada por Chesterman (2000, p. 23) na formulação da hipótese da retradução: “As traduções mais recentes (do mesmo TF, na mesma língua-alvo) tendem a ser mais próximas do original que as anteriores”6.

Alvstad e Rosa (2015), em introdução a uma publicação dedicada à retradução, fazem uma revisão dos trabalhos sobre o tema e apontam as tendências atuais desses estudos. As autoras referem-se a uma dessas tendências como o estudo da história interna da retradução. Este estudo implica a análise dos perfis linguísticos dos TTs em relação a reformulações pelas quais passam através da retradução e a análise mais ampla das motivações para tais perfis. Estudos emergentes dessa tendência ora confirmam, ora confirmam parcialmente, ora não confirmam a hipótese da retradução, o que reforça a necessidade de sua ampliação. Entre eles, por questão de espaço, cita-se aqui apenas Magalhães e Blauth (2015), que analisam o uso de itálico, empréstimos e itens lexicais estrangeiros em retraduções brasileiras e portuguesas de Heart of Darkness, de Joseph Conrad. Os resultados obtidos com a análise desses traços mostram que apenas uma das três primeiras traduções é mais voltada para a cultura-alvo, portanto, mais “defectiva”, nos termos de Berman, não confirmando integralmente a hipótese.

Finalmente, as perguntas de pesquisa que norteiam a presente análise são apresentadas a seguir:

1) até que ponto os tradutores mantêm os níveis de controle narratorial da apresentação da fala e recursos avaliativos evocados do texto-fonte no texto traduzido, permitindo a provável variedade de respostas dos leitores, e até que ponto os tradutores intervêm no controle narratorial e nos recursos avaliativos nas traduções, alterando a variedade de respostas dos leitores?

2) As mudanças observadas podem ser associadas a um posicionamento de cada tradutor em relação aos leitores das diferentes (re)traduções?

3) Qual é a contribuição de um estudo desta natureza para os estudos da retradução?

3. Metodologia

3.1. Seleção dos textos

Os dados deste trabalho são retirados de dois contos da coletânea Dubliners (1914), de James Joyce: Araby e um excerto do conto The Dead, equivalente ao primeiro em número de sentenças e com sentenças extraídas do início, meio e fim do conto. Foram analisados o texto-fonte (TF_J) e três traduções para o português brasileiro, feitas pelos tradutores Hamilton Trevisan (TT_T), José Roberto O’Shea (TT_O) e Caetano Galindo (TT_G). O Quadro 1 traz os dados sobre os textos:

3.2. Informações paratextuais

Os paratextos do volume traduzido por Trevisan em 1964 incluem todos os contos da coletânea Dubliners, com orelhas e contracapa sem indicação de autoria, que se apresentam como textos introdutórios da obra de Joyce em português brasileiro, já que até então apenas uma outra obra do autor havia sido traduzida e publicada no Brasil. A publicação é apresentada como porta de entrada ao universo joyceano e o autor é apresentado por meio de comparações com outros autores já conhecidos do público brasileiro.

A publicação de 1993, com tradução por O’Shea de toda a coletânea Dubliners, inclui uma introdução feita por ele e orelhas escritas por uma estudiosa da UFRJ. A introdução de O’Shea é bastante aprofundada e aborda aspectos da obra, do autor e inclusive do processo tradutório, esclarecendo detalhadamente a orientação adotada. Nela, O’Shea afirma ter procurado

respeitar e transferir, na medida do possível, tanto a realidade contextual de Dubliners quanto os traços marcantes do estilo literário pessoal de Joyce, principal mente porque grande parte dos leitores da tradução tem plena consciência de ambos os fatores e certamente conta com a presen ça dos mesmos na obra traduzida (Joyce, 1993, p. 14).

Já a publicação de 2013, com a tradução de dois dos contos, Araby e The dead, realizada por Galindo, conta com um prefácio sem indicação de autoria e a contracapa com texto do tradutor. O prefácio apresenta brevemente o autor Joyce, o tradutor Galindo e a obra, enfocando aspectos biográficos. O texto de Galindo na contracapa faz menção pontual a alguns aspectos da obra de Joyce selecionados pelo tradutor e introduz algumas de suas impressões pessoais sobre o processo, ressaltando sua complexidade, seu aspecto “divertido, grotesco, tocante” e ilustrando seu propósito: “Tomara que os textos, e sua força, cheguem mais ou menos plenos até você. Eu tentei. Por amor de reescrever Joyce, como se dizia no português antigo ” (Joyce, 2013, contracapa).

3.3. Procedimentos de análise

A metodologia utilizada foi semiautomática, com o uso de softwares de edição de texto e planilhas eletrônicas.

O primeiro passo foi a separação de cada texto em sentenças ortográficas, seguindo a metodologia de Rosa (2008), com os limites entre sentenças delimitados por pontos finais, exclamações, pontos de interrogação e reticências seguidos de letras maiúsculas. Esse passo foi realizado utilizando software de edição de texto, criando uma quebra de linha após os limites de sentenças.

Em seguida, os textos assim formatados foram transferidos para planilhas eletrônicas, de modo que cada sentença ocupasse uma célula distinta. Utilizaram-se diferentes planilhas na análise: uma com os textos alinhados lado a lado para permitir a observação de mudanças e, para a análise e categorização da AF e dos recursos avaliativos segundo o SV, planilhas contendo, cada uma, o TF e um dos TTs.

A classificação em categorias de AF e SV foi feita em diferentes abas da mesma planilha, por meio de menus suspensos com as possíveis escolhas de categorização. O Quadro 2 a seguir mostra um exemplo de classificação de AF, contendo uma primeira coluna indicando sentença dialogal ou nãodialogal e uma segunda coluna contendo os cinco tipos de relato de fala de acordo com Leech e Short (2007): FD, FDL, FI, FIL e RNAF.

Quadro 2:

Exemplo de análise de fala.

Já os menus disponíveis para a classificação da valoração foram dispostos em três colunas: a primeira dedicada à atitude, contendo opções para atitude positiva ou negativa, evocada ou inscrita; a segunda dedicada ao comprometimento, com opções para heteroglossia ou monoglossia; e a terceira, à gradação, com as opções de intensificação (+), diminuição (-), ou ausência de gradação (0).

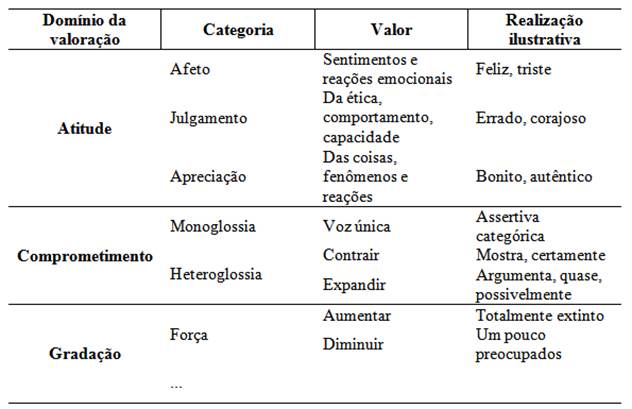

As categorias relacionadas ao comprometimento e à gradação são adições ao modelo de análise de Rosa (2008) tomando como base o trabalho de Munday (2012), que destaca a produtividade destas categorias para estudos de mudanças em textos traduzidos, expandindo assim o modelo para abranger as categorias do segundo nível do sistema da valoração de Martin e White (2005). As categorias utilizadas na análise desenvolvida no presente trabalho estão ilustradas na Figura 1 a seguir:

Figura 1:

Categorias da análise da valoração7.

Fonte:Munday, 2015, p. 408, traduzido e adaptado pelo Grant

No que tange ao subsistema de gradação, optou-se pela análise da categoria “força”, com as opções “aumentar” e “diminuir”. Destaca-se que a análise de Munday (2012) abrange outra categoria deste subsistema, representada na Figura 1 pelas reticências. Esta categoria não se revelou produtiva para a análise e, portanto, não foi abrangida no presente trabalho.

No Quadro 3 abaixo é apresentado um exemplo de análise da valoração, categorizado conforme as categorias utilizadas neste trabalho:

Quadro 3:

Exemplo de análise da valoração.

Quanto à operacionalização da análise das unidades linguísticas, ressalta-se que, para a análise da autorreferência, contabilizaram-se os pronomes retos, oblíquos e possessivos de primeira pessoa de cada sentença. A análise da valoração, no que concerne à atitude, se limitou às unidades utilizadas por Rosa (2008) -epítetos avaliativos e adjuntos modais. Os processos verbais da classe dos verbos de elocução, também citados por Rosa (2008), foram analisados no escopo do comprometimento. Também foram analisados os demais marcadores que indicassem opções de heteroglossia ou, em sua ausência, de monoglossia. A análise da gradação, para o escopo deste artigo, restringiu-se àqueles recursos atuantes sobre as unidades de atitude supracitadas. O estudo da gradação sobre os recursos de comprometimento em textos literários será desenvolvido em pesquisa futura.

A contabilização do número total de cada categoria de análise foi realizada automaticamente pela função “Contar” das planilhas eletrônicas. A etapa de análise discursiva contou com o cotejo dos textos para observação empírica dos padrões levantados numericamente e para a seleção de exemplos relevantes.

A análise dos recursos textuais foi complementada com uma análise baseada nos paratextos dos TTs, em conformidade à proposta de Munday (2008). Assim, como último procedimento metodológico, foram verificados os paratextos de cada livro analisado, a fim de coletar informações sobre o público-alvo das traduções na tentativa de associar os padrões analisados a fatores contextuais.

4. Resultados

Esta seção está organizada em sete subseções, de acordo com as etapas e/ou categorias de análise.

4.1. Sentenças dialogais e não dialogais

A Tabela 1 a seguir mostra os resultados da análise de sentenças dialogais e não dialogais:

Tabela 1:

Sentenças dialogais e não dialogais.

| TF_J | TT_G | TT_O | TT_T | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| # | % | # | % | # | % | # | % | |

| Dialogais | 82 | 29% | 81 | 28.8% | 78 | 27.6% | 85 | 30.7% |

| Não dialogais | 200 | 71% | 200 | 71.2% | 204 | 72.4% | 191 | 69.3% |

| Total de sentenças | 282 | 100% | 281 | 100% | 282 | 100% | 276 | 100% |

Observa-se na tabela acima que, em geral, há pouca variação nos TTs em relação ao TF quanto à proporção de sentenças dialogais e não dialogais. A maior variação é de 1.7% e 1.4% para as dialogais no TT_T e TT_O, respectivamente. Observa-se este aumento no TT_T associado ao menor número total de sentenças, de modo que não parece ser possível atribuí-lo a uma divisão das sentenças dialogais do TF em outras menores e em maior número no TT, por exemplo. Uma explicação provável é a transformação de pensamento em fala, como mostra o exemplo 1) a seguir.

TF: My aunt was surprised and hoped it was not some Freemason affair.

TT_T: Minha tia surpreendeu-se e disse esperar que não se tratasse de uma reunião da franco-maçonaria.

O exemplo mostra que o narrador da tradução, diferente do narrador do TF, abdica do poder de relatar processos mentais da personagem e prefere relatar sua fala. Assim, com base nesta primeira categoria de análise, o TT_T em particular parece apontar para um menor controle narratorial ao permitir maior visibilidade dos personagens por meio de sentenças dialogais.

4.2. Autorreferências do narrador

Com relação à Tabela 2 a seguir, convém destacar que foram contabilizadas as autorreferências do narrador apenas no texto de Araby, que tem narração interna (em primeira pessoa), já que The Dead tem narração externa (em terceira pessoa).

Novamente, os resultados mostram que se destaca o TT_T, com uma diminuição de 7.7% no número de autorreferências, indicando uma menor visibilidade explícita do narrador. É preciso ressaltar, porém, as diferenças sistêmicas entre o inglês e o português que restringem ao escritor, em língua inglesa, a omissão de pronomes sujeitos de orações, enquanto ao autor de língua portuguesa é facultada a elipse. De qualquer forma, o TT_T destaca-se entre os TTs em português. Resta saber, mediante análise mais detalhada, se se trata de elipses sistêmicas e, portanto, obrigatórias, ou se se trata de escolha pela omissão da autorreferência. O exemplo 2) a seguir ilustra estas mudanças:

TF: She was waiting for us, her figure defined by the light from the half-opened door. I watched my master's face pass from amiability to sternness; he hoped I was not beginning to idle.

TT_T: Sua silhueta recortava-se na luz da porta entreaberta. O rosto do professor tomava uma expressão severa. “Espero que não esteja ficando preguiçoso” disse êle.

No exemplo 2) observa-se ainda a omissão deliberada de parte de uma das orações da sentença, envolvendo não apenas o pronome us indicativo de autorreferência, mas também a narração de um evento (she was waiting). As demais omissões das autorreferências realizadas pelo pronome I resultam em um controle não explícito do narrador sobre a narrativa, inclusive sobre o processo mental da personagem (hoped), o qual é traduzido por um verbo de elocução de relato de FD (disse).

Há um menor número de autorreferências também em TT_G, embora menos expressivo (3.5%) do que em TT_T. Em TT_O há um aumento de 1.2%. Os resultados relativos a TT_G e TT_O não mostram variação como os demais e não convergem nas duas categorias analisadas, não sendo possível apontar para uma provável tendência ao maior ou menor controle narratorial. Os resultados do TT_T, ao contrário, apontam para um menor controle narratorial.

4.3. Modos de apresentação da fala

A Tabela 3 a seguir ilustra os resultados obtidos com a análise da AF.

Tabela 3:

Apresentação da fala.

| TF_J | TT_G | TT_O | TT_T | |

|---|---|---|---|---|

| Maior controle (RNAF, FI, FIL) | 39.3% | 30.1% | 34.9% | 27% |

| Menor controle (FD, FDL) | 60.7% | 69.9% | 65.1% | 73% |

| Total | 100% | 100% | 100% | 100% |

Foi considerado, na análise da AF, o número total de ocorrências de AF como 100% para cada texto, de modo a examinar a divisão interna entre formas de maior controle e formas de menor controle, segundo a análise binária proposta por Rosa (2008).

Em todos os TTs há uma redução nas formas de maior controle e aumento naquelas de menor controle, indicando menor controle narratorial nos textos traduzidos. Entre os TTs, o menor controle é mais evidente no TT_T, seguido pelo TT_G e TT_O. Assim, parece delinear-se mais claramente a opção pela expansão dialógica em termos da heteroglossia no TT_T, opção esta que também é favorecida, embora menos claramente, em TT_G.

Há um tipo específico de mudança, entretanto, que coloca em questão essa divisão binária nos modos de AF e a compreensão de que as formas diretas abrem mais o escopo de interpretação do leitor.

O exemplo 3) a seguir ilustra uma ocorrência de mudança de um modo de AF de maior controle, FIL, para outro modo de menor controle aparente, FDL, no TT_T:

TF_J: Why did they never play the grand old operas now, he asked, Dinorah, Lucrezia Borgia? Because they could not get the voices to sing them: that was why. (FIL)

TT_T: “Por que não apresentam mais as grandes óperas antigas? ” perguntou êle. “Dinorah, Lucrezia Borgia? Porque não encontrariam vozes para interpretá-las. Eis a razão.” (FDL)

No TF, com a FIL, há ambiguidade entre a voz do personagem e a voz do narrador. A separação dessas vozes, explicitando-as por meio do uso de outro modo (neste caso, FDL) e destacando a voz do personagem, faz com que o leitor provavelmente não possa construir uma representação de um suposto posicionamento de alinhamento do narrador com o personagem. Assim, haveria restrição à criação de empatia do leitor com esse personagem. Nesse caso, o leitor teria menos acesso a alternativas de leitura, pois já lhe seriam apresentadas as falas separadas e, com elas, valores atribuídos ao personagem.

4.4. Sentenças avaliativas e não avaliativas

A Tabela 4 a seguir mostra os resultados da análise das ocorrências de sentenças avaliativas e não avaliativas.

Tabela 4:

Sentenças avaliativas e não avaliativas.

| TT_J | TT_G | TT_O | TT_T | |

|---|---|---|---|---|

| Avaliativas | 47.9% | 44.1% | 41.8% | 39.4% |

| Não avaliat. | 52.1% | 55.9% | 58.2% | 60.5% |

| Total | 100% | 100% | 100% | 100% |

Foi considerado na análise da presença ou não de recursos avaliativos nas sentenças o número total de sentenças em cada texto como equivalente a 100%. Todos os TTs apresentam diminuição no número de sentenças avaliativas. Tanto o TT_O quanto o TT_T apresentam redução das sentenças avaliativas, enquanto o TT_G apresenta um maior uso de avaliação e, consequentemente, um provável maior controle da interpretação do leitor. O TT_T é o texto menos avaliativo, com probabilidade de exercer controle e direcionamento menores sobre a interpretação do leitor. O exemplo 4) a seguir ilustra a escolha pelo não uso de avaliação no TT_T, uma vez que há omissão neste TT do epíteto avaliativo foolish:

TF_J: I had never spoken to her, except for a few casual words, and yet her name was like a summons to all my foolish blood (+ avaliação).

TT_T: Nunca falara com ela, a não ser algumas frases ocasionais e, no entanto, ouvir seu nome agitava-me o θ sangue (- avaliação).

4.5. Carga e realização das avaliações

Na Tabela 5 apresentam-se os resultados da análise da carga e realização da avaliação:

Tabela 5:

Carga e realização das avaliações.

| Avaliações | TT_J | TT_G | TT_O | TT_T |

|---|---|---|---|---|

| Carga | ||||

| positivas | 33.2 | 34.7 | 34.5 | 35 |

| negativas | 51.7 | 53.6 | 52.3 | 54.1 |

| ambíguas | 14 | 11.7 | 13.1 | 10.9 |

| Realização | ||||

| explícitas | 75.9 | 76.5 | 73.9 | 79.2 |

| implícitas | 24.1 | 23.5 | 26.1 | 20.8 |

O número total de ocorrências de avaliações em cada texto foi considerado como 100%. A análise da carga das avaliações indica que todos os TTs tendem a aumentar tanto as avaliações positivas quanto as negativas, enquanto avaliações ambíguas se apresentam em declínio em todos os textos. Isto mostra uma tendência dos TTs de construir mais significados positivos e negativos e restringir a interpretação do leitor, exercendo maior controle sobre ela. O TT_T é o texto que mais se destaca nesse aspecto, com a menor porcentagem de avaliações ambíguas de todos os textos.

Os resultados da análise da realização dos recursos avaliativos indicam que o TT_G e o TT_T apresentam os maiores números de avaliações explícitas em seus textos, com o TT_T como o mais explícito deles e com provável maior controle da interpretação do leitor. De forma inversa, o TT_O apresenta o texto mais implícito de todos, incluindo o TF; há nele uma diminuição dos significados explícitos e um aumento das avaliações implícitas. O TT_O é, portanto, um texto que provavelmente menos restringe a resposta interpretativa do leitor.

Os exemplos 5) e 6) mostram mudanças de carga e realização no TT_T. No primeiro, a avaliação é mais negativa no texto traduzido e, no segundo, há a inscrição de uma avaliação negativa que no TF aparece implícita ou evocada:

TF_J: They were fussy, that was all (ambígua).

TT_T: Elas eram um pouco rabugentas, apenas isso (negativa).

TF_J: Gabriel smiled at the three syllables she had given his surname and glanced at her (evocada).

TT_T: Gabriel sorriu ao ouvi-la pronunciar errado o seu nome e olhou para ela (inscrita).

No exemplo 5), o uso do epíteto avaliativo fussy pode ter mais de uma interpretação, seja uma referência carinhosa ao comportamento das tias de Gabriel, em The dead, seja uma crítica a este comportamento. O TT_T preferiu a escolha de um epíteto avaliativo explicitamente negativo, rabugentas. No exemplo 6), o grupo nominal the three syllables, com a ocorrência de significados ideacionais no cotexto da narrativa, evoca um significado avaliativo, novamente ambíguo, não inscrito no próprio grupo nominal. O TT_T opta por um epíteto avaliativo inscrito e negativo, errado.

4.6. Comprometimento

Na Tabela 6 a seguir apresentam-se os resultados da análise do comprometimento:

Tabela 6:

Comprometimento.

| Comprometimento | TT_J | TT_G | TT_O | TT_T |

|---|---|---|---|---|

| Monoglossia | 61,9 | 61,9 | 60,8 | 63,1 |

| Heteroglossia | 38,1 | 38,1 | 39,2 | 36,9 |

| heteroglos_expansão | 18 | 18 | 19,6 | 19,4 |

| heteroglos_contração | 20 | 20 | 19,6 | 17,5 |

A análise do comprometimento, cujas porcentagens foram calculadas também sobre o número total de recursos de cada texto, revelou que os resultados dos TTs são bastante próximos àqueles do TF_J. O TT_T é o texto mais monoglóssico de todos os quatro; já o texto mais heteroglóssico é o TT_O, enquanto o TT_G apresenta resultados idênticos àqueles do TF.

As subcategorias da heteroglossia revelam que o TT_O apresenta o maior uso de recursos de expansão, enquanto o TT_T mostra um menor uso de recursos de contração.

O exemplo 7) ilustra a redução de um dos recursos de heteroglossia na oração traduzida, por meio da omissão no TT_T do even usado no TF:

TF_J: ‘Strange,’ said Mr Bartell D'Arcy. ‘I never even heard of him. ’ (dois recursos de heteroglossia/contração)

TT_T: - Estranho - disse Bartell D’Arcy - nunca ouvi falar dele. (um recurso de heteroglossia/contração)

4.7. Gradação

Apresentam-se na Tabela 7 os resultados da análise da gradação nos textos:

Tabela 7:

Gradação.

| Gradação | TT_J | TT_G | TT_O | TT_T | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| # | % | # | % | # | % | # | % | |

| grad/+ | 21 | 84 | 26 | 89,7 | 34 | 91,9 | 28 | 90,3 |

| grad/- | 4 | 16 | 3 | 10,3 | 3 | 8,1 | 3 | 9,7 |

| Total | 25 | 100 | 29 | 100 | 37 | 100 | 31 | 100 |

Para esta parte da análise, tomou-se como parâmetro o total de recursos de gradação em cada texto e foram classificados os recursos de gradação que atuam sobre os epítetos, advérbios e verbos de elocução. Todos os tradutores apresentaram aumento no total de recursos de gradação utilizados em relação ao TF, com aumento das gradações de intensificação e redução daquelas de diminuição. O TT_O apresenta um maior número de gradações de intensificação, o que resulta em um posicionamento mais explícito do tradutor com relação ao posicionamento que constrói para os leitores de seu texto. O TT_T segue-se ao TT_O em porcentagem de aumento da gradação de intensificação.

O Quadro 4 a seguir ilustra mudanças relacionadas à gradação nos textos:

Quadro 4:

Mudanças de Gradação.

No primeiro exemplo, observa-se que o TT_O intensifica o epíteto “cold” ao traduzi-lo por “gélido”; já nos exemplos de TT_G e TT_O observa-se adição de recurso de intensificação (“tão” e “pleno”).

5. Discussão

O Quadro 5 a seguir ilustra as tendências de controle do narrador para cada etapa de análise e para cada texto analisado:

Quadro 5:

Controle do narrador.

O Quadro 5 permite dois tipos de comparação, que serão apresentadas na ordem seguinte: 1) entre os diferentes textos traduzidos, incluindo a comparação entre as etapas de análise para cada texto; e 2) entre os textos traduzidos e o texto-fonte, incluindo a comparação entre cada texto traduzido e o texto-fonte. Em seguida, com base nessas comparações, tentar-se-á responder às perguntas de pesquisa propostas na introdução deste trabalho.

Diante da análise individual de cada texto traduzido e da comparação entre eles, tem-se que o narrador construído pelo tradutor Galindo é o mais consistente no que se refere ao seu nível de controle, que se mantém prioritariamente em um nível médio em comparação aos outros narradores. Tanto o narrador de Trevisan quanto o de O’Shea, diferentemente de Galindo, apresentam tendências a um maior ou menor controle narratorial em diferentes categorias, sendo que o de O’Shea aparenta maior controle por meio da apresentação da fala e o de Trevisan aparenta maior controle por meio das avaliações.

Esta análise revela que os resultados de AF e SV não necessariamente serão convergentes para um mesmo narrador. Assim, é possível que as opções feitas pelo tradutor para apresentar a fala e para posicionar o narrador e personagens em termos avaliativos obedeçam a diferentes motivações. Isto é relevante não apenas para ajudar a entender o insumo individual de tradutores de ficção, mas também para o desenvolvimento de uma metodologia de análise produtiva e que traga resultados claros a partir de indagações igualmente claras e teoricamente embasadas.

No que concerne à comparação entre os textos traduzidos e texto-fonte, os resultados aqui obtidos apresentam algumas semelhanças com aqueles apresentados em estudos prévios. Em relação a Rosa (2008) 8, o presente estudo corrobora os seguintes resultados: na AF, há nos textos traduzidos uma diminuição geral nas sentenças dialogais (em dois dos três TTs aqui analisados) e uma diminuição nas autorreferências do narrador (dois dos TTs); e, no SV, uma diminuição na carga negativa das avaliações nos TTs (dois TTs) e uma diminuição das avaliações evocadas (dois TTs). Há divergência na AF, com um aumento nas categorias de fala de menor controle no presente estudo, ao contrário do que ocorre em Rosa (2008).

Em relação aos resultados obtidos com corpora de ADs escritos em inglês e português em Praxedes e Magalhães (2013, 2015), os resultados do presente estudo são inconclusivos no que concerne à frequência de recursos de atitude nos textos traduzidos para o português; todos se apresentaram menos avaliativos do que o texto-fonte. Já quanto à gradação, os resultados do presente estudo confirmaram Blauth (2015) ao revelar que os textos traduzidos em português utilizam mais recursos de gradação do que o texto-fonte. Uma hipótese é que a utilização maior de recursos de gradação nas traduções faça parte do repositório de significados do sistema do português, independentemente do tipo textual e de ser o texto traduzido ou não.

Com relação a Souza (2010), ainda na comparação entre textos traduzidos e texto-fonte, confirma-se uma menor divergência em recursos de comprometimento e maior divergência em recursos de atitude e gradação. Assim, a intervenção do tradutor parece estar mais perceptível na avaliação dos sentimentos do que dos posicionamentos e na intensificação ou amenização de valores.

Resta avaliar em estudos futuros se se confirmam essas tendências para os textos de ficção traduzidos do inglês ao português e quais as motivações subjacentes. Por exemplo, o menor número de sentenças dialogais nos textos traduzidos pode ser resultado da condensação de sentenças de diálogo ou da transformação de ocorrências de apresentação de pensamento para apresentação de fala (já que os textos traduzidos nem sempre apresentam maior uso de formas de maior controle, portanto não necessariamente há maior controle narratorial nos textos traduzidos). O menor uso de autorreferências do narrador é parcialmente explicável por diferenças sistêmicas entre inglês e português. A diminuição da carga negativa das avaliações e o menor uso de avaliação pode indicar tendência ao distanciamento dos tradutores dos valores expressos nos TFs e, portanto, a sua neutralização. O maior uso de gradação pode estar relacionado, como mencionado anteriormente, a características sistêmicas da língua portuguesa ou a um maior investimento do tradutor em determinados valores. A própria contradição entre menor valoração e maior uso de gradação mostra-se promissora como objeto de estudo. A inscrição de avaliações evocadas oferece suporte à sugestão de Munday (2012) de que a explicitação de avaliações seja um ponto crítico dos textos traduzidos. De maneira mais geral, sugere-se que os significados atitudinais sejam pontos críticos mais relevantes do que os significados de comprometimento nos textos traduzidos.

Diante das tendências gerais observadas nos textos traduzidos, destacam-se aqueles textos que apresentam resultados distintos e que, portanto, podem revelar posicionamentos particulares de determinados tradutores. No presente estudo, destacaram-se nesse sentido o tradutor Trevisan, com maior número de sentenças dialogais e aumento das avaliações negativas, e O’Shea, com aumento de avaliações evocadas em relação ao texto-fonte. Essa implicitação de avaliações para o tradutor O’Shea condiz com os achados de Blauth (2015), que sugere para este tradutor uma tendência à neutralização ou até mesmo à sanitização do texto. Já para o tradutor Trevisan, Blauth (2015) observa um padrão claro de aumento da gradação de intensificação. O presente estudo corrobora esse achado por apontar um aumento desse tipo de gradação para este tradutor. No entanto, ele é aqui suplantado por O’Shea em aumentos de intensificação, ao contrário do que foi observado em Blauth (2015). Fica patente, portanto, a necessidade de estudos mais aprofundados sobre as mudanças de gradação em textos traduzidos.

A partir da discussão realizada, será possível retomar as perguntas de pesquisa elaboradas no início deste trabalho, para chegar às contribuições do atual estudo. A primeira pergunta indaga sobre o nível de intervenção dos tradutores especificamente ao explicitarem as vozes narrativas e a inscrição da avaliação, alterando o escopo de interpretação dos leitores. A partir dos resultados de cada categoria analisada e da análise dos paratextos, pode-se dizer que apenas o tradutor Galindo, do texto mais recente, mantém de maneira consistente o escopo de interpretação dos leitores, intervindo minimamente no texto traduzido. O’Shea limita as vozes dos personagens ao construir um narrador mais visível e com maior controle sobre os relatos de fala (em relação ao narrador do texto-fonte e aos narradores dos demais textos traduzidos). Restringe, portanto, a interpretação do leitor quanto às vozes das personagens, já que tende a incorporá-las em modos mais indiretos de fala. Já Trevisan é o tradutor que mais direciona a interpretação dos leitores no uso de recursos avaliativos, por meio da explicitação de avaliações, das mudanças de carga, de gradação e de comprometimento. Restringe, portanto, a interpretação do leitor quanto às avaliações presentes no texto.

A segunda pergunta de pesquisa indaga se as mudanças observadas podem ser associadas a um posicionamento de cada tradutor quanto ao leitor da tradução. Para essa discussão, utilizaram-se, complementarmente, os paratextos das publicações nas quais se encontram os textos analisados, nos quais podem-se confirmar três diferentes abordagens. Os paratextos da publicação de 1964, mais introdutórios e didáticos, por assim dizer, indicam uma tentativa de aproximação à cultura de chegada, pressupondo um leitor que desconhece a obra de Joyce e necessita ser guiado em sua leitura. Dado o grau de variação encontrado no texto traduzido em relação ao texto-fonte, que tornam este o texto que mais se distancia do texto-fonte e das demais traduções, pode-se supor que exista um posicionamento do tradutor com relação à avaliação e com o controle de vozes o qual, por sua vez, constrói um posicionamento para um leitor razoavelmente desinformado sobre o TF e que necessita de um texto compreensível e fluente.

A publicação que apresenta a tradução de O’Shea, por sua vez, vai na direção contrária, pressupondo um leitor familiarizado com a obra, que valoriza os traços linguísticos característicos do autor. Os exemplos são o citado coloquialismo dos diálogos, nomes próprios, pronomes de tratamento, inflexões nas falas dos personagens, pontuação e repetições de palavras e sons. O leitor, portanto, não necessitaria ser guiado em sua leitura, embora necessite ser informado a respeito dela -talvez até para uma leitura mais proveitosa. O tradutor explica detalhadamente sua orientação, que chama de semântica ou voltada para o texto-fonte, e sua opção por reproduzir os aspectos característicos da obra. De fato, em termos avaliativos sua intervenção em termos de mudanças é relativamente baixa, com exceção do uso da gradação. O tradutor é o mais heteroglóssico no uso dos recursos gerais de comprometimento-mais, inclusive, que o próprio Joyce. Por outro lado, seu narrador é mais autoritário, como já apontado. Essa inconclusividade ou aparente contradição entre as escolhas pode indicar que outros fatores, além da consideração sobre o leitor, influenciem as escolhas tradutórias -possivelmente inclusive fatores menos conscientes ou traços idiossincráticos, já anteriormente discutidos por Munday (2008, 2012).

A publicação de 2013 apresenta dados biográficos do autor e do tradutor, pressupondo talvez um leitor que não necessite ser guiado em termos de leitura nem ser provido de informações e reflexões literárias sobre a obra -portanto, competente para lidar com as peculiaridades estilísticas e culturais do texto -mas que considere válido ser situado quanto ao contexto de produção do texto-fonte e da tradução. O tradutor, Galindo, parece considerar necessário indicar pontual e brevemente alguns aspectos relevantes da obra e de seu trabalho, para possivelmente situar o leitor quanto ao que esperar e em que enfocar em sua leitura. Existe em seus comentários também um aspecto de exaltação ao estilo de um autor já consagrado e conhecido. Esse perfil do seu texto traduzido condiz com o perfil pouco invasivo da própria publicação, que dirige menos o leitor e lhe apresenta o texto-fonte pouco alterado.

Finalmente, a última pergunta indaga sobre a contribuição de um estudo desta natureza para os estudos da retradução. Esta pergunta está ligada àquela relacionada ao público-alvo das traduções abordada acima. A retradução mais recente (de Galindo) mantém, de modo geral, maior semelhança com o texto-fonte, sem mostrar uma intervenção indicadora de maior controle do narrador da tradução em relação àquele do texto-fonte. Nesse sentido, alinha-se com a tese de Berman (1990) de que retraduções posteriores permitem aflorar a essência do texto-fonte, apresentando-se como mais estrangeirizadoras. As primeiras traduções, ao contrário, tenderiam a ser mais “domesticadoras”, para usar o termo de Berman, ou “padronizadoras” (cf. Magalhães e Blauth, 2015), entendendo-se essa tendência como uma adequação a convenções dos textos na cultura de chegada. Como já mostrado, a primeira tradução, feita por Trevisan em 1964, é a que mais se distancia do texto-fonte em prol do leitor. A tradução de O’Shea pode ser considerada intermediária por suas tendências menos convergentes, condizendo, talvez, com sua data de sua publicação, entre as demais.

6. Considerações finais

O presente artigo, cuja análise concentrou-se no aspecto interpessoal de textos literários traduzidos, investigou as mudanças na interação tradutor-leitor em três traduções para o português brasileiro de dois contos de Joyce, utilizando uma metodologia de análise semiautomática adaptada de Rosa (2008) e de Munday (2012, 2015), com subsídios de Munday (2008).

A análise do perfil do narrador foi realizada em duas etapas, centradas respectivamente nos modos de apresentação da fala e no uso de recursos avaliativos, e mostrou que as tendências observadas em cada uma não são necessariamente convergentes para um mesmo texto. Assim, um narrador que se mostra mais controlador no uso dos modos de apresentação da fala não necessariamente seguirá essa tendência no uso de recursos avaliativos.

Além disso, alguns exemplos individuais levantaram questionamentos quanto à divisão binária dos modos de AF utilizada na análise e quanto aos efeitos de restrição ou expansão do escopo de interpretação do leitor diante de certos tipos de mudanças realizadas no texto traduzido. Tomados em conjunto, os resultados obtidos e as limitações da metodologia permitem sugerir que a análise baseada exclusivamente no SV pode ser mais produtiva e dar conta tanto da interação entre narrador e personagens quanto da interação tradutor-leitor, enfocando, ainda, os pontos críticos que requerem a intervenção do tradutor.

As considerações sobre os paratextos de cada publicação levam a crer que exista alguma relação entre o leitor e as estratégias adotadas pelo tradutor, principalmente no que concerne à avaliação. Por outro lado, sugerem que existam outros fatores explanatórios, como traços idiossincráticos e/ou menos conscientes dos tradutores, que também se revelam como intervenção no texto traduzido. A relação entre os perfis linguísticos de cada texto e seu público-alvo, que corrobora a tese de Berman (1990), entre outros, sobre as retraduções -mostrando que a primeira tradução é a mais orientada para o leitor do texto-alvo, enquanto as duas mais recentes se orientam mais para o texto-fonte -sugere que estudos linguísticos dos textos traduzidos são relevantes para o debate sobre a retradução.

O estudo mais detalhado dos recursos avaliativos mostrou a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o uso do comprometimento e gradação nos textos literários traduzidos, especialmente sobre motivação de escolhas e provável efeito na interação do tradutor com o leitor. Confirma-se, ainda, que o modelo de Souza (2010) possa ter aplicação para análise em pesquisas futuras, dada a comprovação da produtividade da análise de mudanças baseada no SV.

Finalmente, a metodologia usada neste trabalho, a qual utilizou procedimentos de Rosa (2008) para a análise da AF, e a análise mais detalhada dos recursos avaliativos baseada no SV, de acordo com Munday (2012, 2015), mostrou-se produtiva para revelar uma tensão entre o uso de categorias de dois referenciais teóricos distintos, a AF e os sistemas do SV, na análise da interação narrador-personagem e tradutor-leitor, com resultados não convergentes. O artigo, para além de contribuir com os estudos da tradução com a apresentação de resultados de um estudo empírico de traduções, contribui, ainda, apontando novas alternativas para estudos futuros.