1. Introdução

Pensando com Derrida (2004), enquanto tradutores inseridos no contexto dos estudos da tradução, somos também herdeiros, sem querer, das teorias positivistas que vêm antes de nós, aquelas que primam pela busca de uma verdade, logo, de um sentido absoluto, e que se baseiam na possibilidade de recuperação desse sentido, de uma mensagem, um conteúdo que, supostamente, estariam guardados e preservados no texto de partida de maneira intacta e seriam, posteriormente, recuperados pelo tradutor em outra língua.

No entanto, conforme afirma Coracini (2010), a herança que nos é dada, sem que a convoquemos conscientemente, não nos torna, gratuitamente, ricos, mas é uma herança que significa e implica em trabalho e, enquanto herdeiros que somos, nos leva a questionar: o que fazer com ela? Nessa medida, nos vemos diante de uma dupla tarefa: a primeira trata-se da tarefa de reconhecer como válido e importante o que vem antes de nós e que nos é herdado - como é o caso das teorias positivistas -; já a segunda consiste em nos comportarmos perante essa herança como sujeitos livres e agentes, não apenas aceitando o que recebemos, mas reinterpretando o que nos é dado, resignificando a herança, produzindo frutos com e a partir dela e, assim, desconstruindo. Em outras palavras, nos vemos diante da necessidade de reconhecer nossa herança, sua legitimidade e valor, e, ao mesmo tempo, diante da necessidade de não nos conformarmos em mantê-la estática e imutável, mas expandi-la, fazê-la prosperar. É, pois, a partir e de dentro dessa perspectiva que nos posicionamos.

Vista sob um olhar desconstrutivista, a tradução e o processo tradutório têm algumas noções e pressupostos problematizados, como: a impossibilidade de se ter acesso à essencialidade de um texto original, sua mensagem, ou ainda a pretensão do autor, e, como resultado disso, a recuperação de um único sentido visto enquanto fixo, previamente já determinado, imutável e não passível de mudanças e/ou diferenças geradas no processo de leitura, pronto para ser carregado, como uma mercadoria em um ponte que vai de um lado a outro, para outra língua, com imparcialidade por parte do tradutor que não tem voz e cuja subjetividade não é considerada tampouco aceita (Boito, 2013).

Nessa medida, ao questionar o que fazer com a herança da tradução vista pelos olhos do positivismo, a reflexão pós-moderna entende o traduzir não como essa ponte entre línguas, um mecanismo de transferência capaz de transportar sentidos, mensagens ou conteúdos de uma língua para outra (Nida, 1964), mas como um processo que envolve produção e relações de sentidos sempre indeterminados, uma criação de um texto outro. Assim, sob essa perspectiva, a tradução e o processo são atividades interpretativas (ou seja, de leituras) sempre e inerentemente ligadas a fatores sócio-históricos, culturais e ideológicos. Esses fatores não podem ser, por esse viés, dissociados do processo de leitura e produção de sentidos realizado por um sujeito tradutor-leitor, que também é sócio-histórico, situado em um tempo e lugar e definido/construído por ele (Boito, 2013).

Tendo em vista que a construção de sentidos acontece dentro de determinado espaço sócio-cultural, por um sujeito construído e constituído a partir de fatores sociais, culturais, históricos e ideológicos, é possível afirmar que os enunciados humorísticos estão fortemente relacionados com elementos da cultura no qual estão inseridos e com as interpretações de seus enunciadores e ouvintes. São muitos os elementos que caracterizam um enunciado como sendo provocador de humor, produtor de efeitos de riso. Não nos cabe, nos limites deste trabalho, esmiuçar tais elementos com detalhes, mas, para fins de ilustração, podemos citar o descortinamento de verdades cristalizadas em uma determinada sociedade como uma das características de enunciados humorísticos. Verdades essas que, normalmente, permanecem encobertas por discursos mais sérios e que, com o deslocamento de sentidos produzido por alguns dizeres que aparecem em situações humorísticas, muitas vezes em tom exagerado e em contextos estranhos, não “naturais” a uma determinada sociedade, são desveladas por um novo dizer através de outro olhar, provocando, assim, o riso. Esse parece ser o caso das críticas políticas formuladas por personagens caricatos em programas de televisão, por exemplo.

É importante destacar que esses deslocamentos são percebidos por sujeitos inseridos em uma determinada cultura. Isso se dá, pois somente quem está imerso em uma determinada teia de modos de construir sentidos no mundo está habituado a ler e construir representações de um modo e não de outro, parece ser capaz de fazer relações que revelem deslocamentos de sentidos cristalizados em uma dada sociedade.

Quando esses enunciados são traduzidos para línguas estrangeiras, tem-se um processo de reformulação e recriação que perpassa os fatores culturais tanto da língua de chegada, quanto da língua de partida, ou seja, durante a tradução de enunciados humorísticos, muitas vezes, é preciso optar por um processo de domesticação a fim de que esses enunciados também causem efeitos de riso para seu novo público. No meio desse processo, encontra-se o tradutor, um sujeito que assim como qualquer outro, possui suas construções sociais, ideológicas e culturais, e todos esses fatores acompanham suas interpretações, construções de sentido e, consequentemente, suas traduções.

Voltemos à nossa reflexão sobre tradução à luz do pós-modernismo. Retomamos Arrojo (1986) para (re)afirmar que a tradução é um procedimento de reconstrução, que visa produzir um novo texto e novos sentidos. Dito de outro modo, a tradução debruça-se sobre as interpretações, ainda que provisórias, ou seja, a construção de sentido(s) realizada por um tradutor-leitor e a posterior produção, ou ainda, a criação de um texto outro. Os dizeres dos autores que defendem uma concepção pós-moderna de tradução sinalizam para a criação de um novo texto a partir de um gesto de leitura.

Arrojo (1993) acrescenta ainda que se o tradutor, enquanto um dos leitores do texto de partida, constrói os sentidos de um texto; assim, desde o início, ele possui um papel ativo na produção desse texto, agindo e transformando-o no processo tradutório, assumindo uma posição autoral, ativa e transformadora.

A partir desse posicionamento com relação ao processo tradutório e para além dos desafios linguísticos e culturais envolvidos, chamamos a atenção para o fato de que o sujeito tradutor se depara também com limitações de ordem técnica, como softwares de tradução, normas, procedimentos e prazos curtos a serem cumpridos e que o tradutor deve respeitar. Vale a pena ressaltar que muitas dessas limitações técnicas surgiram como fruto da tecnologia.

Nesse contexto, visto que o advento da internet e da tecnologia trouxeram maior acessibilidade aos mais diversos conteúdos e que a indústria televisiva e cinematográfica ganhou ainda mais popularidade com os novos aplicativos e plataformas online para assistir a filmes e séries - pagas e gratuitas -, a tradução para legendagem é frequentemente requisitada, tornando-se, assim, um dos ofícios mais populares do profissional da tradução na atualidade. Como citado anteriormente, o tradutor, constantemente, utiliza e precisa dominar softwares específicos de tradução e, no âmbito da legendagem, as limitações técnicas e os softwares são ainda mais específicos para esta função. Dessa maneira, temos aqui um processo criativo que também possui teor altamente técnico.

Tendo em vista as reflexões iniciais discorridas até aqui, este artigo, desenvolvido a partir de pesquisa de caráter investigativo, tem como objetivo analisar a tradução para legendagem do 24º episódio da 1ª temporada da série brasileira “A Diarista - Aquela com os adolescentes”, realizada tendo o português como língua de partida e o inglês como língua de chegada2. A tradução foi realizada durante a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado I do curso de Bacharelado em Tradução da Universidade Estadual de Maringá (UEM) no ano de 2016.

As análises apresentadas no presente artigo concentram-se no processo tradutório tomado como reconstrução, e na a tradução realizada com o objetivo de (re)construção do efeito humorístico atrelado aos aspectos culturais na legendagem. Além disso, levam em conta as normas e padrões de legendagem previamente acordadas entre a professora responsável pela disciplina e os colegas da turma, com base no que prescreve a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), manuais disponibilizados por produtoras atuantes no mercado de tradução para legendas no Brasil e pesquisa de Mestrado realizada pela professora em 2013 (Boito, 2013).

2. Descrição do processo

A série analisada, “A Diarista”, foi produzida e exibida originalmente pela Rede Globo, rede televisiva brasileira, entre os anos de 2003 e 2007 no período da noite. A história, que possui teor cômico, retrata a vida da protagonista Marinete (interpretada pela atriz brasileira Cláudia Rodrigues) que trabalha como diarista e lida com problemas do dia-a-dia que envolvem seu relacionamento com seus patrões, suas amigas Dalila, Ipanema e Solineusa, entre outros acontecimentos relacionados à sua rotina. Vale ressaltar que a série possui teor humorístico e muito desse humor está fortemente ligado a condicionantes culturais, ou seja, ao modo de representar o mundo de pessoas naturais do ou que moram no Rio de Janeiro ou, ainda, se familiarizam com a cidade - visto que a história se passa, em sua maioria, neste local.

Para a realização do projeto de tradução da série, desenvolvido durante a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado I, primeiramente, foi realizada a transcrição do áudio do capítulo 24 da 1ª temporada, que possui 34 minutos de duração. Em seguida, o foco do trabalho foi a tradução cuja atenção foi direcionada aos aspectos linguísticos, culturais e humorísticos do episódio.

Durante o processo, foram estabelecidos os seguintes objetivos: (re)criação do efeito humorístico da série a partir das nossas leituras e construções de sentido, concebendo novas ambiguidades, trocadilhos e elementos culturais; busca pela recriação de nomes de personagens que também indicam humor, o que nos parece estar fortemente atrelado às suas personalidades - como é o caso do personagem Banana - ; cumprimento das normas e padrões estabelecidos, com a utilização do programa de legendagem Subtitle Workshop para a inserção e sincronização das legendas no vídeo; e reflexão sobre a prática de tradução de legendas através de um relatório que deveria conter os principais desafios encontrados pelos tradutores durante a tradução da série, além das justificativas quanto às escolhas feitas e a reflexão quanto ao processo de tradução e todos os aspectos nele envolvidos, a citar: domesticação, estrangeirização e recriação. Além disso, o relatório deveria contemplar considerações quanto ao gênero legenda e em que as características desse gênero influenciam durante o processo tradutório. Todo esse processo, assim como a tradução, foi realizado em sala de aula, no decorrer da disciplina.

Passemos, então, para uma breve discussão sobre os pressupostos teóricos que embasam nossa análise e, então, para a análise propriamente dita.

3. Subsídios teóricos: a tradução do humor e a legendagem como reconstrução

3. 1. Aspectos formais da legendagem

Todo processo tradutório envolve a tomada de decisões e a definição de estratégias convocadas no processo de leitura do tradutor determinado não só a partir do contexto sócio-histórico de onde parte, mas também de acordo com o gênero discursivo3 a ser traduzido, considerando, entre outros elementos que contribuirão para a sua leitura, as condições de produção e recepção do gênero: seus objetivos e finalidades, estilo, temática, seus interlocutores, suporte, construção composicional, a esfera de atividade humana e, também, a época de produção/divulgação, ou seja, seu contexto sócio-histórico. Sob esse viés, entendemos que a legendagem pode ser considerada um gênero discursivo com características e elementos de condições de produção específicos.

Além das características do gênero, ao tratarmos de uma tradução para legendas, vários fatores devem ser considerados e um deles - talvez o menos conhecido pelo senso comum - são as normas pré-estabelecidas para a legendagem, seja por parte de associações que ditam normas técnicas ou por parte do cliente que requer a tradução. É importante ressaltar que diversas empresas televisivas adotam seu próprio manual de normas e que o tradutor precisa se adequar a essas diretrizes.

Entre as características contempladas pelas referidas normas, são consideradas, por exemplo, a capacidade humana de leitura, levando em conta o número de caracteres que somos capazes de ler por segundo e o tempo de exibição da legenda na tela, além da associação/interação do áudio com o texto escrito em uma relação de complementaridade. Alguns exemplos mais específicos incluem: máximo de 28 caracteres por linha, se houver apenas uma linha de legenda; máximo de 32 caracteres por linha, caso haja duas linhas de legenda; 18 caracteres por segundo de exibição. (Boito, 2013).

Tais diretrizes, além de especificarem o caráter formal da legenda, muitas vezes, também incluem padrões que especificam o que (não) pode e (não) deve ser dito, como tabelas específicas de termos, como é o caso de alguns palavrões, além de sugestões de ortografia e padronização dos canais onde a série será exibida.

Sem dúvida, essas regras/normas, além de guiar e direcionar formalmente o processo tradutório, influenciam o trabalho do tradutor. Em outras palavras, de fato, tais normas intervêm na tomada de decisões do tradutor que, muitas vezes, precisa buscar outro termo ou expressão diferentes de suas escolhas inicias e que estejam, literalmente, de acordo com os limites de caracteres estabelecidos e tempo de exibição previsto.

Além das normas pré-estabelecidas para o gênero, como citado anteriormente, o tradutor se depara com o desafio de traduzir uma linguagem oral para uma linguagem escrita. Nessa medida, Gorovitz (2006) afirma que:

A legendagem, submetida a imposições técnicas, é um texto “deficiente” e, embora possibilite a apreensão geral do diálogo, fazendo-se ponte indispensável, constitui uma transposição de linguagem oral, com todos os elementos que ela carrega, para uma expressão escrita econômica e restrita. (Gorovitz, 2006, p. 10).

Como explicado pela autora, o trabalho de recriar uma linguagem oral em linguagem escrita configura-se em um grande desafio para o tradutor, uma vez que a linguagem oral está carregada de peculiaridades que o registro escrito não abarca, como entonações, expressões faciais e gestuais, além de interjeições. Todos esses fatores não são contemplados pela linguagem escrita da mesma maneira, o que faz com que o telespectador precise de dupla atenção frente à legenda que lê e à imagem que assiste, pois, ao assistir a um filme/série legendado(a), tanto a legenda quanto a imagem e seus sons contribuirão para a construção de sentidos: todos os elementos constitutivos (visual, sonoro e escrito) interagem e complementam-se.

3. 2. O humor nas legendas

Rosas (2002), ícone brasileiro na pesquisa de tradução de humor, afirma que é impossível desassociar o elemento linguístico do cultural. Valemo-nos de uma citação de Hall (2015) para esclarecer a relação que fazemos entre língua e cultura:

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso - um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos. (Hall, 2015, p. 31).

Parafraseando, entendemos que a língua é um elemento que constitui e é constituído pela cultura de um determinado povo, não só refletindo e materializando essa cultura - enquanto modo de representação e de construção de sentidos no/com o mundo - mas também renovando e dando sobrevida a ela.

Nessa medida, Rosas (2002) afirma que existe um papel de intérprete que compete ao tradutor, papel este que não está atrelado somente à tradução do humor, mas ao traduzir em si. O que a autora cita como “papel de intérprete” tem relação com os processos de construção de sentido realizados durante a leitura de um texto, pois o tradutor é, assim como qualquer outro sujeito, leitor. Dito de outro modo, sua interpretação de todo e qualquer texto ou enunciado remeterá à sua construção histórica, social, cultural e ideológica e essa interpretação será materializada na tradução que fizer.

Em outras palavras, no processo de leitura ou no ato de interpretação, o leitor desempenha a tarefa não só, inicialmente, de decodificador, mas de construtor dos sentidos daquilo que lê e interpreta. É a partir de sua construção social, cultural e histórica, suas crenças, ideologias e conhecimento de mundo, que o leitor constrói sua interpretação de determinado texto:

O significado de um texto somente se delineia, e se cria, a partir de um ato de interpretação, sempre provisória e temporariamente, com base na ideologia, nos padrões estéticos, éticos e morais, nas circunstâncias históricas e na psicologia que constituem a comunidade sociocultural - a “comunidade interpretativa”, no sentido de Stanley Fish - em que é lido (Arrojo, 1993, p. 19).

As noções supracitadas nos levam a refletir que os sentidos não estão presos, estáveis e prontos nos signos linguísticos, mas são sempre construídos e passíveis de alterações e novas atribuições de sentidos considerando a época em que aparecem, o contexto social de seus leitores e suas respectivas interpretações.

Quando Rosas (2002) trata da função de intérprete do tradutor, a autora trata justamente do caráter subjetivos dos textos e dos signos linguísticos. Vale ressaltar que entendemos, aqui, subjetivo não por fazer referência ao individual apenas e a sentidos estáveis e imutáveis, mas, sim, passíveis de novas significações e interpretações. Nesse sentido, considera o tradutor, assim como todos os outros sujeitos, um dos leitores possíveis do texto a ser traduzido, um leitor que possui uma construção social única e constrói seus sentidos a partir de suas vivências particulares e do momento sócio-histórico-cultural em que está situado. Olhamos o texto a ser traduzido a partir das nossas lentes que estão repletas de nós.

Já com relação à tradução especificamente humorística, Rosas (2002) se apoia, principalmente, na Teoria do Escopo, ou do Objetivo, de Vermeer (1985). De acordo com a autora, a tradução do humor está, sobretudo, baseada na funcionalidade, ou seja, na função que a tradução exerce no contexto de recepção. Em outras palavras, a partir de sua leitura, o tradutor tem a possibilidade de recriar o efeito de humor também no contexto de chegada e este seria seu objetivo principal ao traduzir um texto humorístico. No entanto, importa-nos enfatizar que o efeito pretendido será atingido e construído de acordo com a leitura de cada telespectador/ouvinte/leitor da obra, reiterando, assim, a impossibilidade de controle dos sentidos e seus efeitos.

Ao atrelarmos a tradução humorística em uma tradução para legendas, temos desafios agrupados para o sujeito tradutor. O caráter multifuncional da tradução humorística para legendas abarca o que vem sendo explanado até este ponto: normas e padrões pré-estabelecidos, como restrições de caracteres e tempo para o gênero legenda, os quais limitam as escolhas do tradutor, que, por vezes, precisa repensar suas opções a fim de cumprir com as normas que lhe foram impostas e a tentativa de recriar o efeito de humor, domesticando4, assim, por vezes, os enunciados, sempre atravessados pelo cultural.

Na tradução humorística, Rosas (2002) afirma que o principal escopo a se buscar é o efeito cômico, ou seja, o objetivo do tradutor deve ser tentar causar em seu leitor/telespectador o riso. Atrelando essa perspectiva com o fato de que os enunciados humorísticos são construídos dentro de contextos culturais específicos e que para que se tornem inteligíveis é necessária uma reformulação no texto de chegada, cabe aqui a definição de Venuti (2002) quanto ao processo de domesticação.

O autor esboça duas estratégias que podem ser utilizadas a fim de que o texto se apresente inteligível, ou mais natural, para a cultura e língua de chegada: domesticação e estrangeirização. Ao afirmar que “traduzir, por definição, envolve a assimilação doméstica de um texto estrangeiro”, (Venuti, 2002, p. 154), Venuti (2002) explica que os textos podem ser domesticados durante o processo tradutório. Essa nomenclatura é utilizada para os excertos traduzidos e modificados de certa forma a fim de se expressarem de maneira coerente para o público do texto de chegada. Esse recurso é amplamente empregado em traduções humorísticas, pois, um enunciado que se apresenta cômico em determinada cultura, pode não produzir um efeito de humor em outra, caso a estratégia de domesticação não fosse adotada.

Por outro lado, o autor também apresenta a estratégia de estrangeirização. Esta diz respeito à manutenção de termos ou excertos em sua forma estrangeira, seja pelo compartilhamento cultural ou, simplesmente, por escolha do tradutor. Neste processo, ao invés de aproximar a obra do leitor, o tradutor aproximaria o leitor da obra, ou seja, tentaria, de alguma forma, apresentar o caráter estrangeiro da obra ao novo público leitor. O conceito de estrangeirização foi abordado anteriormente pelo filósofo Schleiermacher (2010) e defendido por ele com o intuito de que a cultura alemã de sua época e a educação do povo alemão fosse favorecida, ou seja, a partir do contato com textos estrangeirizados em sua forma, os leitores deveriam realizar o esforço de compreender o diferente, o que melhoraria sua percepção de mundo, sua cultura e também seu intelecto.

Sendo assim, as análises a seguir se embasam nos pressupostos teóricos discutidos até aqui, levando em conta os objetivos estabelecidos para a execução do processo de legendagem: a (re)criação do efeito humorístico da série a partir das nossas leituras e construções de sentido, concebendo novas ambiguidades, trocadilhos e elementos culturais; a busca pela recriação de nomes de personagens que também indicam humor atrelado às suas personalidade; o cumprimento das normas e padrões estabelecidos, com a utilização do programa de legendagem Subtitle Workshop para a inserção e sincronização das legendas no vídeo; e a reflexão sobre a prática de tradução de legendas.

4. “A Diarista”: desafios linguístico-culturais

No processo de tradução para legendas, o tradutor se depara com alguns dos aspectos descritos por Gorovitz (2006). De acordo com a autora, a tradução para legendas envolve um processo de transformação de linguagem falada para linguagem escrita. Nessa medida, Gorovitz (2006) explica que as legendas são elementos que invadem o espaço de projeção da imagem, cria constrangimentos para o telespectador que precisa assimilar simultaneamente a imagem, o som e as legendas, ou seja, ele tem tarefas múltiplas e simultâneas que precisam ser desenvolvidas em conjunto para possibilitar a construção de sentido do material audiovisual assistido.

Além disso, conforme supracitado, existem normas pré-estabelecidas para o trabalho de legendagem que limitam e influenciam o trabalho do tradutor, dessa forma, o profissional precisa adequar seu texto a um espaço e tempo reduzidos, entre outros fatores que controlam o que pode e não pode ser dito em uma legenda, como é o caso dos manuais de estilo fornecidos pelos clientes, por exemplo.

Durante a tradução para legendas do capítulo da série “A Diarista”, nos deparamos com muitos dos desafios mencionados no presente artigo, a citar: limitações de ordem técnica, excertos atravessados por valores culturais e a necessidade de recriação do humor na língua de chegada. Ademais, considerando que esta tradução foi feita tendo a língua portuguesa como língua de partida e a língua inglesa como língua de chegada, outros desafios surgiram, pois, como cita Jabak (2008), traduzir para a língua materna é um processo menos complexo devido à familiaridade com o vocabulário, com a estrutura gramatical da língua, além da maior possibilidade de conseguir se expressar de forma natural, pois o tradutor está inserido naquela comunidade cultural e linguística e a domina diferentemente de uma língua estrangeira.

A nosso ver, ao realizar um trabalho de tradução da língua materna para uma língua estrangeira, o tradutor precisa direcionar seu olhar sob novas lentes, construindo sentidos de maneiras diferentes, além de se basear em outras referências e dicionários, realizar ainda mais pesquisas e revisões, o que torna o trabalho mais complexo e, por vezes, passível de menos naturalidade. Dessa maneira, a tradução para língua inglesa do episódio “Aquela com os Adolescentes” do seriado humorístico brasileiro “A Diarista” nos trouxe desafios que foram resolvidos conforme descrito a seguir.

No episódio relatado neste estudo, existem apelidos que fazem referência às características das personagens da série, como é o caso de Banana. Por se tratar de um menino tímido, que fala pouco e não toma muitas atitudes, o apelido Banana faz referência à sua personalidade, pois, em alguns contextos da língua portuguesa, esse vocativo remete a pessoas fracas e covardes, por exemplo, e concordamos com essa leitura no contexto da série.

Para a tradução, optamos pelo apelido Chick, uma variação do termo Chicken, que, em língua inglesa, pode ser compreendido de forma semelhante ao apelido em português. De acordo com urbandictionary.com, “chicken”, como gíria, pode ser interpretado como alguém que não tem muita coragem, que é medroso. Dessa maneira, domesticamos o apelido do personagem Banana a fim de remeter, também na língua de chegada, às características que lemos em língua portuguesa.

Além disso, durante o episódio, os amigos de Banana fazem um trocadilho com o apelido dele e uma atitude covarde que ele teve. Aos 08:11 minutos, o personagem Thiago diz:

- Ah, Banana, seu prego, cê vai amarelar agora?

E o amigo Caio responde:

- Boa! Banana... amarelar...

O trocadilho acontece devido ao verbo “amarelar” que, de acordo com o dicionarioinformal.com, em alguns contextos de leitura, pode significar acovardar-se, ficar com medo, fugir, ter relação também com a cor da banana: amarela. Entendemos que a relação entre o trocadilho e a cor da fruta é causadora do efeito cômico do enunciado. Assim sendo, por termos traduzido o apelido Banana como Chick, a legenda se apresentou da seguinte maneira:

- Chick, are you going to chicken out?

- Good one. Chick, chicken out…

Optamos pela expressão chicken out, pois, de acordo com o urbandictionary.com, chicken out pode significar, em alguns contextos, deixar de fazer algo por medo ou covardia e nos identificamos com essa leitura. Assim como as personagens relacionaram a expressão “amarelar” com a cor da banana, optamos por utilizar uma expressão que também tivesse relação com o apelido do personagem traduzido para o inglês: Chick.

Outro fator interessante a ser abordado nesta pesquisa são as expressões idiomáticas abundantemente utilizadas ao longo do episódio. Por se tratar de um episódio humorístico, inserido em um contexto informal e, além disso, que apresenta situações vividas por adolescentes, a linguagem se torna bem cotidiana e carregada de expressões, coloquialismos e trocadilhos.

Esses excertos não poderiam, a nosso ver, ser traduzidos de forma literal se o objetivo da tradução é reconstruir o humor e a linguagem informal, pois, assim, o efeito cômico não seria atingido. A literalidade prejudicaria o objetivo da tradução em questão. Em outras palavras, entendemos que um enunciado estruturado como expressão idiomática precisa ser considerado em bloco e não pensando as palavras separadamente; isto é, compreendemos que construímos sentido a partir da relação íntima que as palavras estabelecem umas com as outras em conjunto, e não isoladamente, em um contexto determinado.

É importante considerar o contexto no qual determinado excerto está incluído, pois, entre outras questões, expressões idiomáticas apesentam uma conotação metafórica, intimamente relacionada com seu contexto de produção, para assim, abrir-se à construção de sentidos e significações. O mesmo se aplica a coloquialismos e trocadilhos.

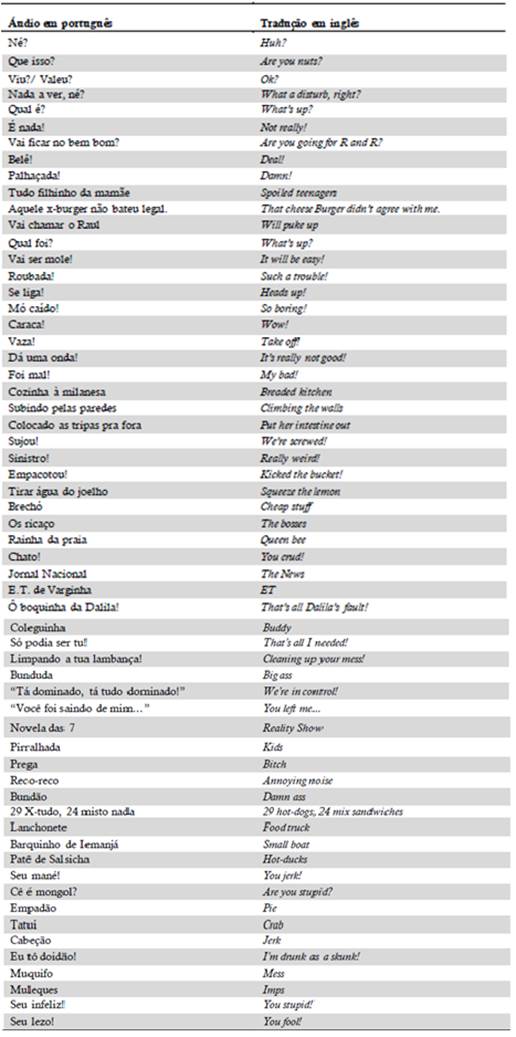

A lista a seguir apresenta alguns dos excertos selecionados a partir do episódio traduzido e suas respectivas traduções, os quais se encaixam no grupo descrito acima. Vale ressaltar que a escolha por tais traduções baseou-se não somente na reconstrução dos sentidos pela leitura das tradutoras na cultura de chegada, mas também no número de caracteres limitado pelas normas impostas ao processo de legendagem. Relembramos, aqui, que se trata de reconstrução, pois o tradutor também é um sujeito leitor que constrói os sentidos de um texto ou enunciado a partir de sua concepção social, ideológica, histórica, como já citado neste trabalho e, durante o processo tradutório, reconstrói tais sentidos para uma língua estrangeira.

Pode-se notar que muitos desses excertos são expressões idiomáticas ou gírias provenientes da cultura carioca - já que o seriado se passa no Rio de Janeiro e as personagens apresentam algumas características linguísticas dessa região. Tais termos são atravessados de informalidade, humor e características regionais, como é o caso de “belê!”, “qual foi?”, “sujou!”, “sinistro”, “mané” e “roubada”. Dessa maneira, optamos por traduções que se mostrassem informais, corriqueiras e que pudessem denotar humor, na tentativa de reconstruir os enunciados humorísticos e o caráter informal.

Muitos referentes culturais brasileiros, termos e expressões que se referem a especificidades da cultura brasileira também se encontram nessa lista, como por exemplo: Jornal Nacional - noticiário transmitido há muitos anos pela Rede Globo; E.T. de Varginha - Varginha é uma cidade localizada no interior de Minas Gerais e houve boatos de que E.T.s. e O.V.N.I.s. teriam aparecido por lá; novela das sete - assim conhecida pelo público das novelas transmitidas pela Rede Globo às 19 horas; barquinho de Iemanjá - pequeno barco utilizado para enviar oferendas à Iemanjá, rainha dos mares para a cultura Candomblé e Umbanda; e o animal Tatuí - animal encontrado somente no litoral sul e sudeste do Brasil.

Assim sendo, optamos por retirar os termos que faziam referência direta ao contexto e à cultura brasileira e optamos por outros termos, domesticando a tradução em uma tentativa de recriar o efeito humorístico. Pelo fato do capítulo ser traduzido para língua inglesa e considerando que a língua é falada ao redor do mundo e não só em países como Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, por exemplo, foram buscados enunciados que, a nosso ver, não carregassem aspectos culturais de uma comunidade em específico, mas sim, termos que, de acordo com nossa leitura, pudessem parecem ser mais comuns e corriqueiros para falantes de língua inglesa.

Além desses fatores estritamente culturais, nos deparamos, por duas vezes, com referências ligadas ao trabalho doméstico em um contexto brasileiro. Aos 10:20 minutos, a protagonista Marinete diz que ainda “tem que estender a roupa”. Entendemos que estender a roupa parece ser algo incomum para muitos povos da cultura americana e inglesa, por exemplo, pois muitas pessoas dessas nacionalidades costumam utilizar secadoras, o que dispensa o uso de varais ainda utilizados no Brasil.

Mais à frente, aos 18:36 minutos, o personagem Thiago diz à personagem Thaísa para irem lá fora ver “a lua, as estrelas, o varal, o tanque...”. Tanque de lavar roupa também nos parece ser algo bastante incomum para os falantes de língua inglesa das culturas americana e inglesa, visto que, a grande maioria da população desses países parece utilizar somente máquinas automáticas para lavar e secar roupa. Dessa forma, optamos por traduzir “estender a roupa” como “do the laundry” e “tanque” como “washing machine”, na tentativa de minimizar estranhamentos na cultura de chegada e aproximar a tradução do leitor.

Venuti (2002) afirma que toda a tradução realiza, inevitavelmente, um trabalho de domesticação. Assim sendo, pode-se notar que a grande maioria dos termos culturais presentes na tradução do episódio de “A Diarista” foram domesticados para a língua de chegada. Isso se deve ao fato de que, ao considerar que o objetivo desta tradução foi causar humor e reconstruir a linguagem descontraída na língua de chegada, a estratégia de tradução postulada por Venuti (2002) se fez necessária, pois proporciona, a nosso ver, a possibilidade de alcance do efeito cômico ao telespectador da língua de chegada.

Durante o episódio, ocorrem diversas situações de diálogo que envolvem trocadilhos e estes abordam, principalmente, aspectos linguísticos. Aos 24:40 minutos do episódio, a protagonista Marinete prepara um lanche para os adolescentes e, com objetivo de assustá-los, deixa um bilhete dentro de um dos sanduíches. Beto, amigo de Marinete, é o responsável por escrever o bilhete e o faz de maneira inadequada. A protagonista havia pedido que ele escrevesse “esse lanche é presente do além” e o personagem escreve “esse lanche é presente do ateu”. Os adolescentes, ao se depararem com o bilhete, debatem sobre qual seria o real significado da mensagem e concluem que é “presente do além”.

Para traduzir esse trocadilho para a língua inglesa, optamos por dois termos que tivessem alguma semelhança em sua forma escrita e em sua forma oral. Decidimos traduzir como “this snack is a gift from above” e “this snack is a gift from beloved”, respectivamente, com a intenção de causar um efeito de sentido semelhante ao do texto de partida através do uso de recursos parecidos, levando em conta nossa leitura do texto.

Outro trocadilho presente no capítulo também ocorre devido a confusões do personagem Beto e se encontra a partir dos 29:16 minutos quando o personagem faz uma ligação para a casa dos adolescentes a fim de assustá-los. A protagonista Marinete escreve o que Beto deve falar: “À meia-noite eu vou chegar perto de vocês”, todavia, o personagem lê as anotações de Marinete inadequadamente: “De meia-noite eu vou cheirar o pinto de vocês”. Ambas as frases possuem semelhanças tanto na escrita, quanto em sua forma oral. Como no trocadilho anterior, optamos por uma tradução que reconstruísse o efeito de humor resultado do trocadilho, optando por uma estratégia semelhante ao trecho supracitado: semelhança entre a grafia e o som das palavras. Assim sendo, traduzimos os excertos como: “At midnight I will meet you” e “At midnight I will eat you”.

Aos 12:10 minutos, Beto diz à Marinete que seu patrão pede para que ele alimente seus patos com salsicha duas vezes por semana. Em seguida, Marinete pergunta se ele faz isso para depois, quando matarem os patos, comer “patê de salsicha” fazendo, assim, um trocadilho com as palavras “pato” e “patê”. Frente a isso, optamos por reconstruir a piada da seguinte maneira: “Oh, I know, when you kill the ducks, you will eat hot-ducks”. Dessa maneira, o trocadilho acontece a partir da relação do termo hot-ducks com o lanche hot-dog, popular principalmente na cultura Americana por ser um lanche simples com salsicha. Além disso, de acordo com a nossa leitura, o humor ocorre devido à semelhança das palavras dog e duck que possuem uma pronúncia parecida na língua inglesa. Desse modo, optamos, novamente, pela semelhança sonora na tentativa de recriar o efeito do riso.

Cabe-nos, ainda, analisar o jargão do personagem Beto que, a todo momento, diz: “Foi sem querer!”. No momento em que a protagonista Marinete discute com Beto por ele ter errado o bilhete que deveria dizer “Esse lanche é presente do além”, ela diz: “Se tu falar ‘foi sem querer’ novamente, eu juro que eu que te mando pro além. Aliás, era o que eu deveria ter feito quando tu fez uma besteira e deixô aquele bilhetinho na minha casa dizendo que foi sem querer com ‘ç’!”.

De acordo com a nossa leitura, o humor da frase acontece devido à inadequação ortográfica cometida por Beto. Com o objetivo de recriar esse humor, optamos por algo que remetesse, em língua inglesa, a uma inadequação quanto à escrita formal. Dessa forma, a legenda se apresentou da seguinte maneira: “I swear I’ll kill you if you tell me this one more time. I should’ve done it that time you left me a note at home saying you didn’t man it." Considerando que o jargão “foi sem querer” foi traduzido como “I didn’t mean it”, a troca da palavra “mean” pela palavra “man” poderia sugerir a falta de atenção do personagem e a inadequação ortográfica ao escrever o bilhete.

Por fim, é importante ressaltar que a linguagem informal também esteve presente nas legendas através de contrações como: “I’ll, they’re, c’mon, you’d, should’ve”. Tal estratégia auxilia na construção de uma linguagem coloquial, uma vez que são utilizadas, normalmente, em situações mais informais de fala. Além disso, sua forma reduzida pode auxiliar o tradutor durante a transcrição das legendas, já que contribui para adaptar o texto às restrições do gênero legenda, mais especificamente, para a “economia” de caracteres. Vale ressaltar que existem diretrizes de legendagem que não permitem palavras contraídas, mas este não era o caso deste trabalho.

Considerando que, para a realização deste trabalho na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado I, foram estabelecidos critérios de 18 caracteres por segundo de exibição, 32 caracteres por linha, caso apareçam duas linhas, e 28 caracteres por linha, caso apareça apenas uma linha de legenda, as contrações de palavras como “you’re” e “I’ll”, por exemplo, foram de grande auxílio no processo de legendagem, o que configura em uma estratégia satisfatória caso seja aceita pelo cliente/empresa de acordo com suas diretrizes e manuais de legendagem.

5. Considerações finais

O processo de tradução para legendas abrange tanto a tomada de decisões, quanto a adequação de tais opções dentro de normas pré-estabelecidas. Esse processo envolve recriação, definição de objetivos e estratégias.

Lidar com qualquer tradução, um processo em que condicionantes culturais estão sempre presentes, é um desafio, uma vez que a tradução, a nosso ver, é mediadora entre diferenças: entre línguas, logo, entre culturas. Dessa forma, o tradutor está sempre em processo de negociação em meio a condicionantes culturais.

Assim sendo, a definição do objetivo geral da tradução é importante para o processo como um todo, pois auxilia o tradutor em suas decisões. Suas estratégias e escolhas de tradução remetem, entre outros aspectos limitantes e reguladores, ao seu objetivo. Além disso, é importante ressaltar que, durante uma tradução para legendas, tais estratégias também levam em contas as restrições formais do gênero e as restrições estabelecidas pelo cliente e uma análise de excertos legendados deve considerar tais fatores, como realizado neste trabalho.

A tradução do humor está intimamente ligada com a teoria do escopo de Vermeer (1985), pois se trata de criar estratégias com a intenção de atingir um determinado objetivo. Logo, sabendo que, em um trabalho de tradução que envolve humor, geralmente os esforços são direcionados para a recriação do efeito humorístico na língua de chegada, o objetivo da tradução é o que deve nortear o trabalho do tradutor.

Além disso, de acordo com Venuti (2002, p. 154), “traduzir, por definição, envolve a assimilação doméstica de um texto estrangeiro”, dessa forma, a estratégia de domesticação foi priorizada em nossa tradução, com o intuito de aproximar o texto estrangeiro ao seu público alvo, fazendo com que este passasse a possuir características peculiares da língua e cultura de chegada, recriando o efeito de humorístico do episódio em questão.

Cabe ressaltar que as normas técnicas, por vezes, vieram de encontro aos nossos objetivos e escolhas de tradução, pois limitavam nossas opções por, algumas vezes, ultrapassarem os limites de caracteres e tempo estabelecidos. Palavras com mais caracteres foram muitas vezes substituídas por outras menores para que coubessem nos padrões estabelecidos. Isso foi constatado também a partir da utilização de contrações na língua inglesa, o que auxiliou na economia de caracteres e na ênfase do caráter informal da série.

Frente a isso, vale ressaltar também que a realização do processo de legendagem na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado I nos familiarizou com a utilização do software de legendas Subtitle Workshop, além de ampliar nosso conhecimento linguístico e cultural da língua inglesa, devido à tradução criativa realizada nesse processo. Além disso, essa prática nos proporcionou uma maior capacitação para o mercado de trabalho, uma vez que conhecer o software e as normas norteadoras é imprescindível para a inserção nesse mercado.

Dessa forma, considerando os objetivos pré-estabelecidos para a realização deste trabalho (a utilização do software de legendas Subtitle Workshop; a recriação do efeito humorístico da série, concebendo novas ambiguidades, trocadilhos e elementos culturais em geral; a busca pela reconstrução de nomes que acarretam valor ao personagem e a reflexão sobre a prática de tradução de legendas), é possível articular que todas essas etapas foram realizadas durante a legendagem da série, como exposto anteriormente, através de exemplificações e reflexões do processo tradutor.