Esophageal reconstruction results in surgery of pediatric patients with complex esophageal pathology in two high level hospitals of Medellín, Colombia, 2006-2016

DOI:

https://doi.org/10.17533/udea.iatreia.v30n4a02Keywords:

caustics, esophageal atresia, esophagus, esophagus diseasesAbstract

Introduction: complex esophagus represents a final condition that occurs secondary to diseases that require multiple procedures or esophageal replacement surgery, either because it is the only treatment or because others interventions have failed. Our objective is to describe the results of esophageal reconstruction surgery in patients with complex esophageal pathology attended in two high-level hospitals in Medellin, Colombia, between January 1- 2006 and June 31- 2016.

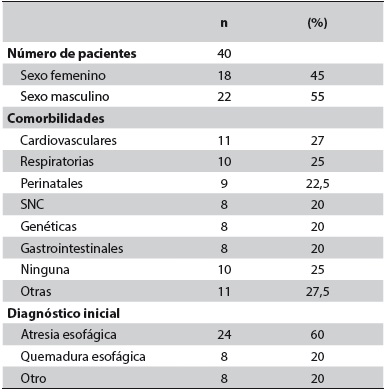

Methods: descriptive and retrospective study with review of clinical records at Hospital Pablo Tobón Uribe (HPTU) and Hospital Universitario San Vicente Fundación (HSVF), collecting 40 patients.

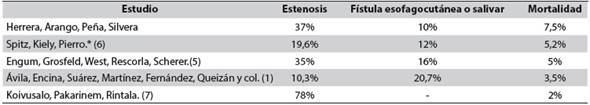

Results: the most frequent diagnosis was esophageal atresia, followed by esophageal burn. The main causes that led these patients to be classified as complex esophagus were persistent esophageal strictures, recurrent tracheoesophageal fistulas, esophageal fistulas and the long gap. The surgical interventions were in order of frequency: gastric replacement, closure of the fistula, colon replacement, esophagostomy and gastrostomy, resection and anastomosis and esophagoplasty. The main postoperative complications of patients undergoing esophageal reinterventions or esophageal replacement were stenosis, fistulas, surgical site infection and functional disorders.

Conclusions: children with complex esophageal pathology represent a challenge for pediatric surgeons, because of the difficulty of the procedures they undergo as well as the morbidity of their diseases and surgeries they require to give continuity to their digestive tract.

Downloads

References

(1.) Ávila LF, Luis AL, Encinas JL, Andrés AM, Suárez O, Martínez L, et al. Sustitución esofágica. Experiencia de 12 años. Cir Pediatr. 2006 Oct;19(4):217-22.

(2.) Pearson EG, Downey EC, Barnhart DC, Scaife ER, Rollins MD, Black RE, et al. Reflux esophageal stricture--a review of 30 years’ experience in children. J Pediatr Surg. 2010 Dec;45(12):2356-60. DOI 10.1016/j.jpedsurg.2010.08.033.

(3.) Romero Manteola E, Ravetta P, Paredes E, Defagó V, Riga C. Estenosis esofágica congénita: ¿Dilatación o cirugía? Rev Pediatr Electrón. 2009;6(3).

(4.) Tan Y, Zhang J, Zhou J, Duan T, Liu D. Endoscopic Incision for the Treatment of Refractory Esophageal Anastomotic Strictures in Children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015 Sep;61(3):319-22. DOI 10.1097/MPG.0000000000000801.

(5.) Engum SA, Grosfeld JL, West KW, Rescorla FJ, Scherer LR 3rd. Analysis of morbidity and mortality in 227 cases of esophageal atresia and/or tracheoesophageal fistula over two decades. Arch Surg. 1995 May;130(5):502-8; discussion 508-9.

(6.) Spitz L, Kiely E, Pierro A. Gastric transposition in children--a 21-year experience. J Pediatr Surg. 2004 Mar;39(3):276-81; discussion 276-81.

(7.) Koivusalo AI, Pakarinen MP, Rintala RJ. Modern outcomes of oesophageal atresia: single centre experience over the last twenty years. J Pediatr Surg. 2013 Feb;48(2):297-303. DOI 10.1016/j.jpedsurg.2012.11.007.

(8.) Meier JD, Sulman CG, Almond PS, Holinger LD. Endoscopic management of recurrent congenital tracheoesophageal fistula: a review of techniques and results. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007 May;71(5):691-7.

(9.) Richter GT, Ryckman F, Brown RL, Rutter MJ. Endoscopic management of recurrent tracheoesophageal fistula. J Pediatr Surg. 2008 Jan;43(1):238-45. DOI 10.1016/j.jpedsurg.2007.08.062.

(10.) Gutiérrez San Román C, Barrios JE, Lluna J, Ibañez V, Hernández E, Ayuso L, et al. Long-term assessment of the treatment of recurrent tracheoesophageal fistula with fibrin glue associated with diathermy. J Pediatr Surg. 2006 Nov;41(11):1870-3.

(11.) Dingemann C, Meyer A, Kircher G, Boemers TM, Vaske B, Till H, et al. Long-term health-related quality of life after complex and/or complicated esophageal atresia in adults and children registered in a German patient support group. J Pediatr Surg. 2014 Apr;49(4):631-8. DOI 10.1016/j.jpedsurg.2013.11.068.

(12.) Spitz L, Coran A. Esophageal replacement. In: Pediatric Surgery. 7th ed. Ámsterdam: Elsevier; 2012. p. 927-38. DOI 10.1016/B978-0-323-07255-7.00071-4.

(13.) Spitz L. Esophageal replacement: overcoming the need. J Pediatr Surg. 2014 Jun;49(6):849-52. DOI 10.1016/j.jpedsurg.2014.01.011.

(14.) Lacher M, Froehlich S, von Schweinitz D, Dietz HG. Early and long term outcome in children with esophageal atresia treated over the last 22 years. Klin Padiatr. 2010 Sep;222(5):296-301. DOI 10.1055/s-0030-1249610.

(15.) Gupta DK, Sharma S, Arora MK, Agarwal G, Gupta M, Grover VP. Esophageal replacement in the neonatal period in infants with esophageal atresia and tracheoesophageal fistula. J Pediatr Surg. 2007 Sep;42(9):1471-7.

(16.) Jain V, Sharma S, Kumar R, Kabra SK, Bhatia V, Gupta DK. Transposed intrathoracic stomach: functional evaluation. Afr J Paediatr Surg. 2012 Sep-Dec;9(3):210-6. DOI 10.4103/0189-6725.104722.

Published

How to Cite

Issue

Section

License

Copyright (c) 2017 Iatreia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Papers published in the journal are available for use under the Creative Commons license, specifically Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

The papers must be unpublished and sent exclusively to the Journal Iatreia; the author uploading the contribution is required to submit two fully completed formats: article submission and authorship responsibility.