Annonces

-

2025-12-11

-

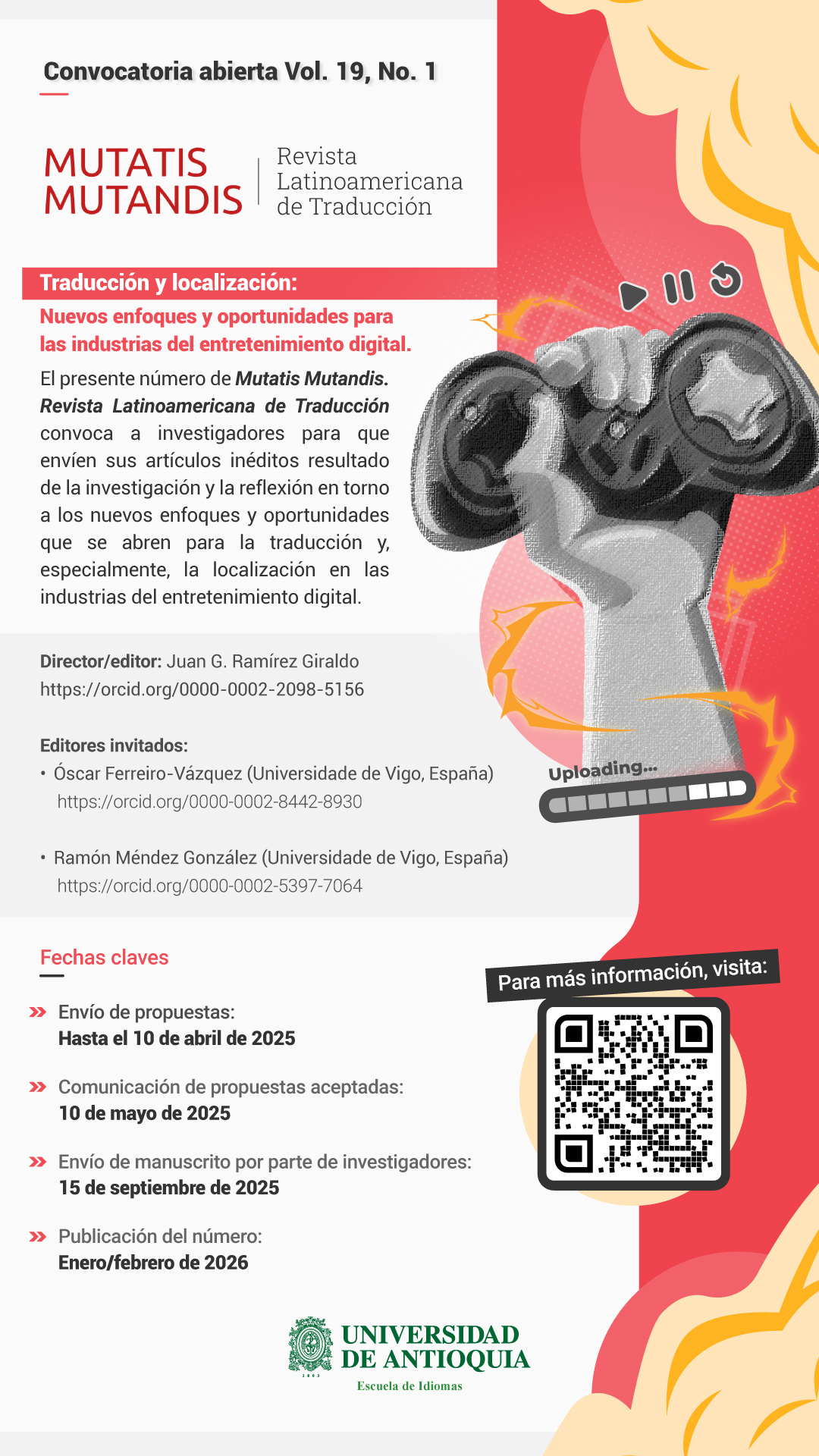

Convocatoria abierta, vol. 19 no. 1. Traducción y localización: Nuevos enfoques y oportunidades en las industrias del entretenimiento digital

2025-02-11

Editores invitados:

Óscar Ferreiro-Vázquez (Universidade de Vigo)

Ramón Méndez González (Universidade de Vigo)

El presente número monográfico tiene como objetivo explorar los diversos enfoques, tendencias emergentes y oportunidades que están transformando las industrias del entretenimiento digital, centrándose en su relación con la industria de la lengua, la traducción y la interpretación. Este volumen, con especial atención a los mercados e investigaciones de Hispanoamérica y España, busca analizar cómo estas industrias en constante evolución están impactando las prácticas y políticas lingüísticas, profesionales y académicas en la traducción e interpretación, así como la producción y adaptación de contenidos multilingües.

En lire davantage à propos de Convocatoria abierta, vol. 19 no. 1. Traducción y localización: Nuevos enfoques y oportunidades en las industrias del entretenimiento digital